7月5日,凌晨三点的成都尚在沉睡,而我们已踏上星夜兼程的旅途。大巴、飞机、高铁…踏上大庆的土地,三天时光在历史与现实的交织中流淌。从镌刻着创业史诗的大庆油田历史陈列馆,到存放着令人肃然起敬的实物见证的铁人王进喜纪念馆;从回荡着钢铁意志的1205钻井队现场,到“三老四严”精神发源地的中四采油队数智控制室,我终于深切领悟:松嫩平原地下奔涌的不仅是石油,更是一代代石油人用生命与赤诚铸就的精神血脉!

7月6日,初到大庆油田历史陈列馆,我第一次了解到“大庆”一名的由来。展柜中写道:“大庆是党的大庆、是共和国的大庆,是全国人民的大庆,是人民解放军的大庆”。我不禁感叹,“大庆”二字,承载的正是“举国同庆”的荣光。

跟随着讲解员的脚步,我们深入了解了大庆油田波澜壮阔的开发史。看着先辈们艰苦卓绝的奋斗身影,我更加认识到能源安全对于国家的重要性。也正是在这里,我懂得了“大庆精神”不是遥远的神话,它就藏在冻硬的窝头里,藏在透风的帐篷中,更藏在石油工人面对绝境时那股“不信邪、不服输”的韧劲里。

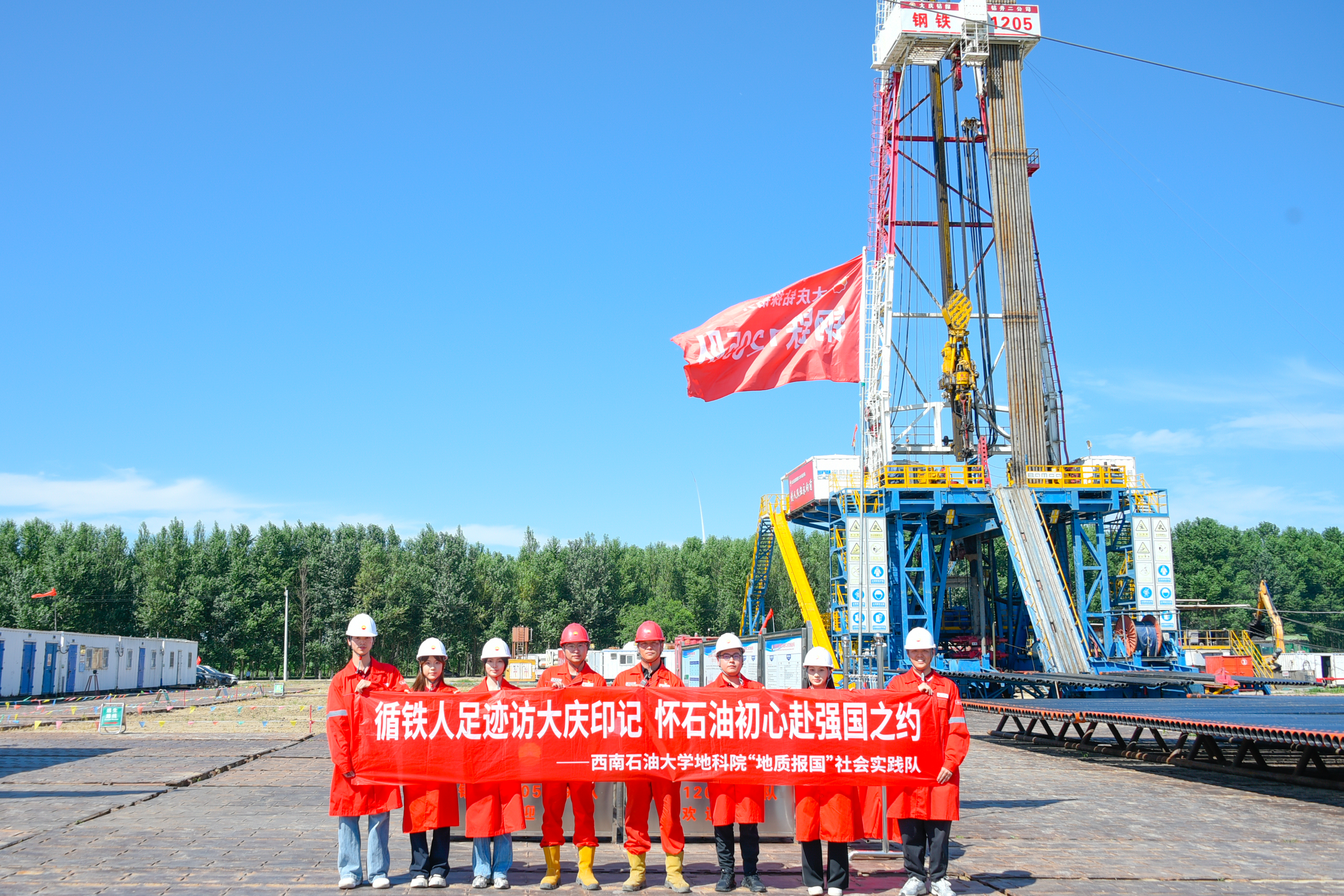

7月7日,历经三个半小时的车程,我们抵达了钢铁1205钻井队。刚下大巴,高耸的钻塔便映入眼帘,钻塔上写着“铁人队伍永向前”六个大字,钻塔下挺拔的石油工人穿着鲜红的工服向我们走来。

队史室里,“人拉肩扛”的老照片无声诉说着创业的艰辛与岁月的分量。讲解员深情回顾了这支铁人队伍从“人拉肩扛”的峥嵘岁月到不断刷新纪录、勇攀钻井技术高峰的辉煌征程。结尾时,一个意想不到的场景深深烙印在我心底:石油工人们突然齐声唱起了队歌。他们挺拔如松的身姿,铿锵如铁的歌声,将铁人精神的磅礴力量注入在场的每一个人。

下午,与一线工程师的交谈让我受益匪浅。他们分享的行业见解与实践经验,让我获得了对行业非常宝贵的了解,也对自己的未来有了更清晰的规划。

1205钻井队是我整个旅程中最震撼的一个地点。这是我第一次置身油田现场,感受钻机的轰鸣和风沙与烈日的洗涤。此行使我明白,所谓“钢铁钻井队”钢的是意志,铁的是担当。作为地科人,我更加坚定:能源报国绝非空洞的口号,它需要实验室里的钻研,更需要油田现场的淬炼。

7月8日上午,大庆铁人王进喜纪念馆里那件结着油垢的老工服让我驻足良久——这是当年王进喜和工人们在零下三十度的严寒里,裹着冰雪钻进泥浆池的见证。看着铁人跳泥浆池的复原场景,那句“宁肯少活二十年,拼命也要拿下大油田”不再是课本上的文字,而成了能触摸到的滚烫决心。

王进喜老队长的“五讲”令我深受启发:“讲进步不要忘了党、讲本领不要忘了群众、讲成绩不要忘了大多数、讲缺点不要忘了自己、讲现在不要割断历史”。这“五讲”,句句箴言,是铁人崇高品格与坚强党性的结晶,更是历久弥新的精神坐标。实践结束后,我深入了解了“五讲”的具体含义。作为一名青年党员,我将把王进喜老队长的“五讲”内化于心、外化于行,用实际行动诠释责任担当,争做铁人精神的传承者!

下午,走进“三老四严”精神的发源地——中四采油队,一段往事让我对“责任”有了新的理解。1963年那个刮蜡片掉井的失误,队长辛玉和没有简单斥责,而是发动全员讨论,定下“当老实人、办老实事、说老实话”的规矩。如今,步入数智控制室,千百口油井的参数在屏幕上跳动,系统实时捕捉着细微异常。从靠“四个一样”的责任心守护油井,到用数据流精准监控,技术在变,但那份对“每一滴油、每一口井”的敬畏从未改变。这让我明白,真正的严谨,是把看似微小的细节当作关乎全局的大事来对待。

离开大庆时,车窗外的磕头机仍在不知疲倦地运转。回望大庆,作为新时代的地学学子,我们或许不必再跳进泥浆池,但那份“为国找油”的赤诚不能少;我们拥有更先进的技术,但“三老四严”的严谨不能丢。

这短短几天,我们追寻着石油的脉动,在油脉深处读懂了那穿越时空的精神力量——大庆精神。未来,我愿带着地质锤的重量,怀着大庆精神的温度,把论文写在祖国大地上,让青春在守护油脉的征程中绽放光芒!

作者:刘婕妤