“古建筑是历史长河中文化多样性的物质表现,具有深厚的历史文化内涵。如今在我们西村坊,你再也见不到拆掉灰瓦翘檐古民居,去建欧式平顶房,再也见不到把水车、锄头、草鞋等传统农具农品当作垃圾扔掉,相反过去的坛坛罐罐、石磨石碓、水车风车等古老工具,都有可能被开发成“农夫乐园”。年轻人也再也不会在疯狂的打工挣钱盖新房热潮中,忘记了舞狮子、耍灯笼等传统民俗,相反这些曾被遗忘的民风民俗活动,可能又会重新成为吸引他们回家过年的骄傲。”七十三岁的李大爷精神矍铄、红光满面,村民们说,八年前村里被列入第二批中国传统村落名录后,老人高兴,一直在作乡村文化自信与审美的宣传。

新宁县一渡水镇西村坊村是2013年10月22日被正式列入第二批中国传统村落名录的。西村坊的古建筑群分古民居、李氏宗祠、李氏会馆和回溪桥四部分。总建筑面积达6218平方米。据湖南三溪《李氏族谱》的记载,该建筑群由李氏第十六代祖先,清代朝议大夫李景昌主持修建,距今已有将近300年的历史。宗祠和会馆分别毁于1985年和1993年。古民居和回溪桥寂静修缮,至今保存完好。

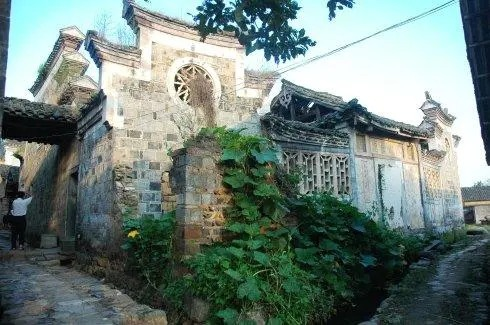

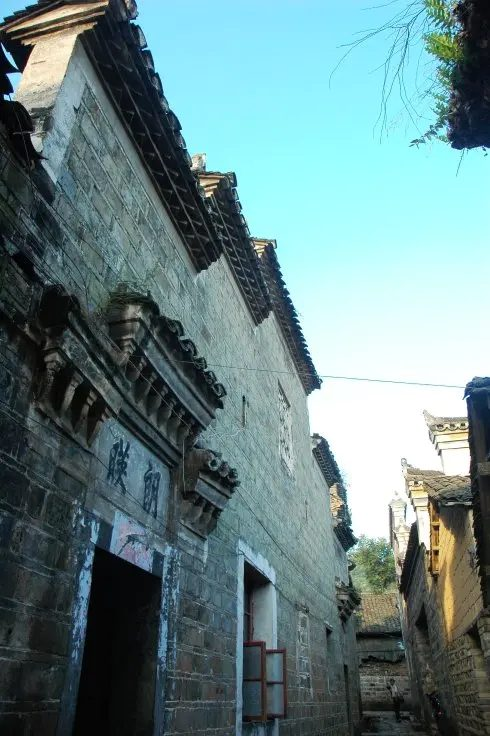

李大爷陪我们来到古民居,从整体上来看,主体三纵三横排列,组成九座风格各异,既统一又相对独立的四合院落。在建筑形式上,数十垛封火墙纵横层叠,错落有致。在平面组合上,或正方形或长方形,封闭型外观,筑山墙围合,布局规整。每座院落外为青砖马头墙,内为木结构。每栋房子正屋面阔三间或五间,明间设神龛并供奉祖先牌位,为祭祀和议事之用,次间和稍间为居室,两厢为厨厕和杂物间。两厢之间以砾石团花铺设两个狭长的天井,前廊左右相通并侧门向外。其中侧门均用青石大条柱做门框,上方有设计精美的屋檐装饰。每个门口置有精雕细镂的二方憩脚石,很有特色。山墙影壁上装饰的彩绘壁画,或为人物故事,或为奇珍异兽,虽年久斑驳,仍不失其光彩。

古民居前后正屋均为悬山顶,穿扦枋、柱瓜榫卯连接。廊道、天井、台阶、柱基为大理石精凿而成,镌刻其上的花鸟草虫、飞禽走兽等图案,古朴典雅,生动活泼。隔扇、花窗精雕细镂,其花草、动物等图案栩栩如生。李大爷一边解说,一边用手指着。板壁楼面均为木板装修,做工细腻。主体木构件上多有人物、花卉、飞禽走兽、历史典故等木雕和石雕,龙凤呈祥、福禄寿、喜鹊闹梅、仙人云游等图案,构图朴实缜密,神形兼备,刻技流畅精致,堪称湘西南地区古民居建筑精湛技艺的典范,木雕艺术的珍品。

看了古民居,李大爷又带我们来到了横亘于回溪河上的回溪桥。这座风雨桥为三墩两口木架跌梁式廊桥。桥长21.6m,面宽3.6m,高4.56m。廊桥为四柱三间穿斗抬梁式木构架,重檐悬山顶。廊桥中部及两端配置阁楼式桥亭,亭为重檐攒尖顶,翘角飞檐,覆青瓦,高出桥身约1m。中亭内设神龛供桌,为路人祈求神灵庇佑之所。端 亭门额上方各悬金漆木匾一块,楷书“回溪桥”。桥身两侧设围栏、坐板以供行人歇息。梁枋为或雕或镂的艺术构件,图案古拙,工艺粗犷。廊桥虽显得不大,但很精致,里面的梁架都有雕刻,在中间的脊顶上面题有工匠的名字,仅这两点,在全国并不多见。

欣赏了大半天,已经到了吃中饭的时点,李大爷又招呼我们来到西村坊村部进中餐。迈向村部,崭新的楼房,暖暖的灯光,健身广场,音乐奏响,妇女们不分老少,翩翩起舞,舞出青春,舞出健康。他告诉我们如今西村坊甩掉了贫困帽,成了湘西南一处有名的文化景观,更是四方游客偏爱的地方。其实我们早就意识到了,这里的群众早就懂得了乡村文化的自信与审美,早就懂得了乡村文化振兴的传承与创新,早就懂得了坚持本地特色与外来文化的同构并置,早就懂得了乡村文化的物质形态与精神气质有机融合。因为我们看到了西村坊那些似景如画的自然风貌、穿村而过的潺潺溪流、干净整洁的村容村貌、风韵犹存的廊桥亭谢,那里刻满了乡村文化的印记,承载着远方游子的牵挂。因为我们看到了走上小康之后的西村坊人建在古民居旁的新居,要多气派就有多气派,山墙影壁上装饰的彩绘壁画,已经不再是古时的人物故事,或奇珍异兽,而是新时代的乡规民约、家风家训,那里的每一句话、每一个文字都汲取了中华传统文化的精华和养分,融进了社会主义核心价值观精髓。

作者:欧光厚